Menschen verderben uns die Laune

Die Gründe, warum wir uns von anderen lieber mal zurückziehen, sind unterschiedlich. Manchmal nerven uns die Mitmenschen einfach oder wir wollen nach einem langen Tag unsere Ruhe haben.

Eine Studie der Stiftung Pro Mente Sana hat gezeigt, dass es 30 Prozent der Menschen besser geht, wenn sie Zeit alleine zu Hause verbringen können. Jedem dritten geht es sogar weniger gut, wenn er unter vielen Menschen ist.

«Kann auch ein Symptom sein»

«Der Mensch ist ein geselliges Wesen. Es ist aber alles eine Frage der Dosis. Die städtischen Verhältnisse sind eine Reizüberflutung und manchmal eine Überforderung für unser Sozialverhalten», sagt Thomas Knecht, Leitender Arzt für forensische Psychologie im psychiatrischen Zentrum Herisau.

Introvertierte Menschen würden mit wenig sozialen Kontakten auskommen. Ihnen sei es alleine ziemlich wohl. Die Extrovertierten hingegen bräuchten den Input anderer, sagt Knecht.

«Das Rückzugsverhalten eines Menschen kann aber auch ein vorübergehendes Symptom für eine psychische Störung sein, beispielsweise einer Depression», sagt Knecht.

Besser unter Menschen?

Menschen, die in einem emotionalen Loch sind, gaben in der Studie an, es helfe ihnen nicht, dann unter Menschen zu gehen. Drei Viertel von ihnen fühlen sich dann nämlich noch schlechter.

«Kontaktpflege ist immer eine geistige Anstrengung. Auch wenn es Freude machen kann, muss man dabei geistig präsent sein. In der Gestaltung von Gesprächen muss man eine gewisse Kreativität haben», sagt Knecht.

Er sagt, Menschen, denen es nicht gut gehe, würden in solchen Situationen merken, dass sie dem Gegenüber aufgrund ihrer aktuellen emotionalen Lage nicht so viel bieten könnten.

Verloren unter Menschen

«Ihnen wird ihre momentane Schwäche bewusst. So kommt man beim Gespräch kaum mit und fühlt sich auch in einer grossen Menschenmasse einsam und verloren», sagt Knecht.

Rückzug täte den Menschen dann gut. «Es ist eine Reizabschirmung, die hilft. Zumindest so lange, bis diese Talsohle überwunden ist», sagt Knecht.

Das Gespräch suchen

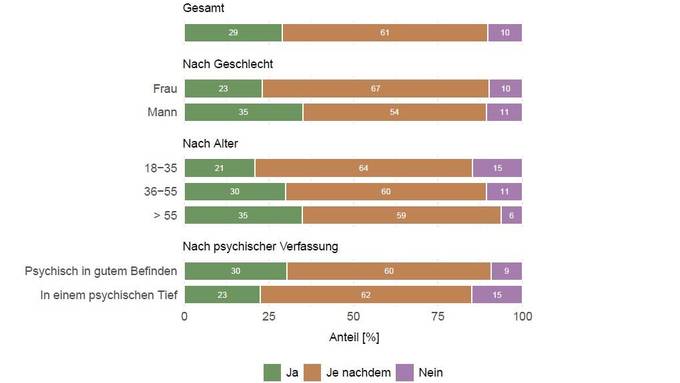

Die Studie wurde im Rahmen der Aktion «Wie geht's dir?» von der Stiftung Pro Mente Sana erstellt. Mit der Aktion sollen Menschen dazu ermutigt werden, Gespräche zu suchen. Mit der Studie zeigt sich das «psychische Stimmungsbild der Schweiz».

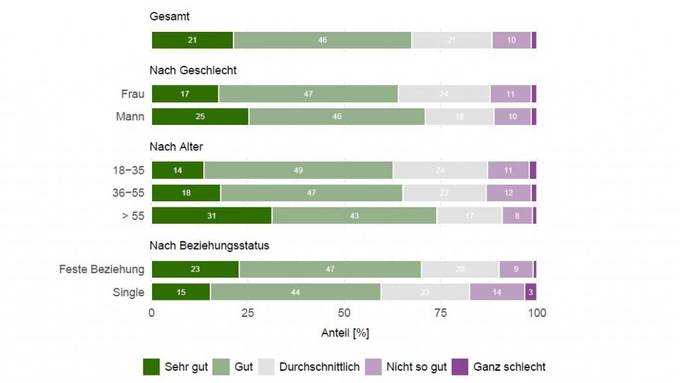

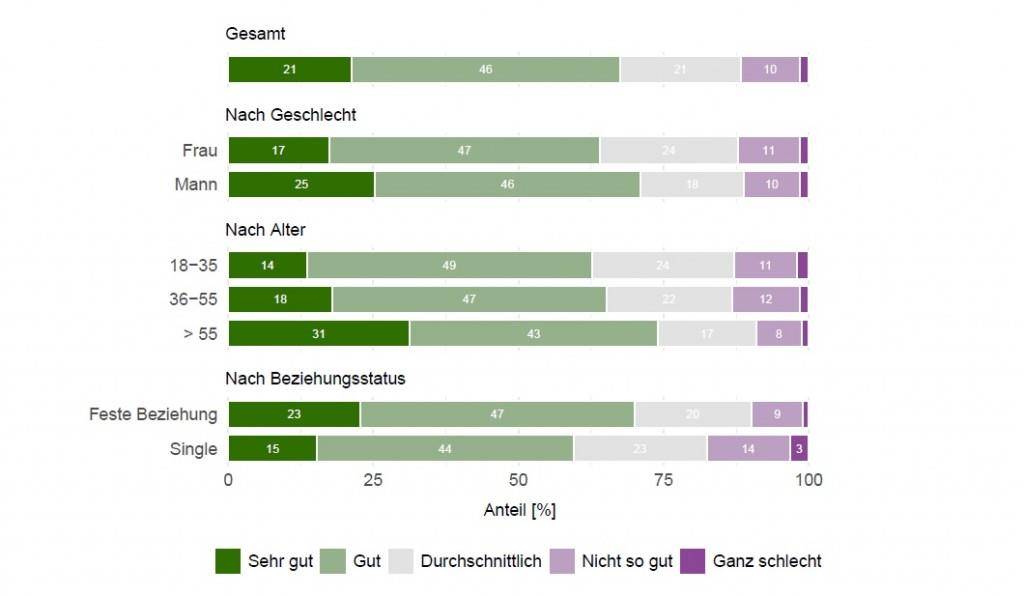

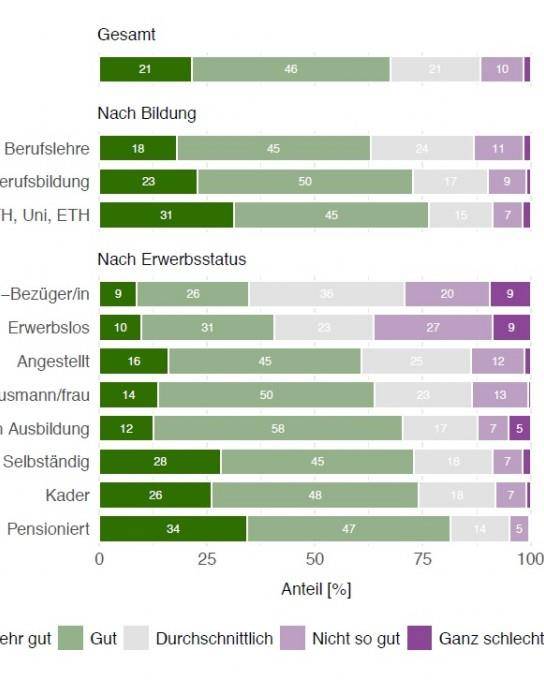

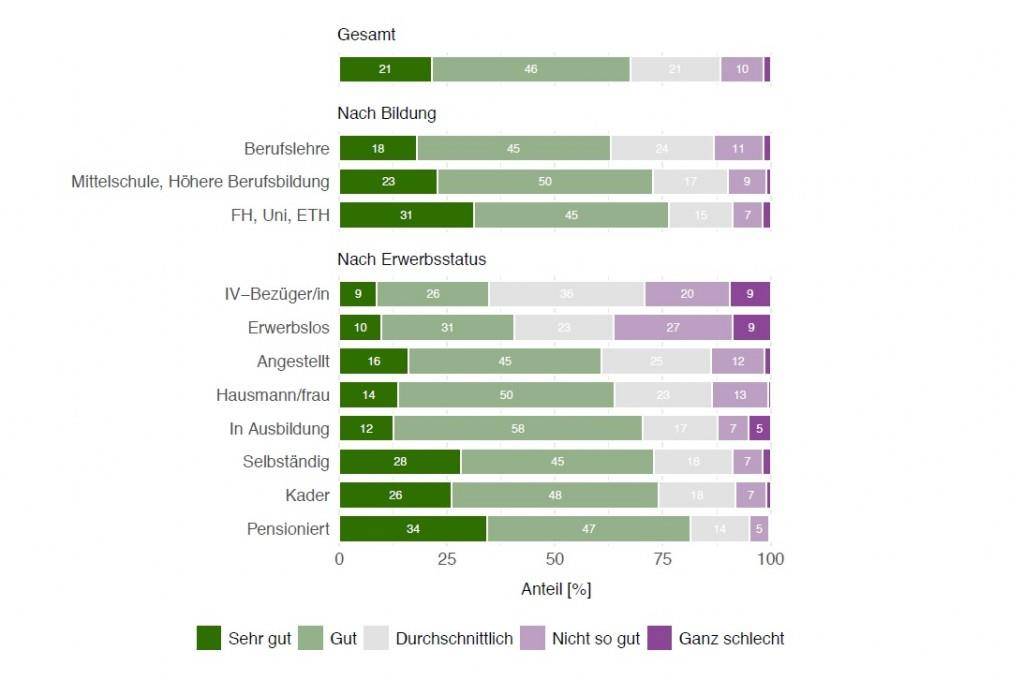

Gesamthaft können wir zufrieden sein: 67 Prozent der Befragten haben angegeben, dass es ihnen gut bis sehr gut gehe. Dabei geht es Männern öfter besser als Frauen. 25 Prozent der Männern geht es sehr gut, 17 Prozent sind es bei den Frauen.

Floskel oder Interesse?

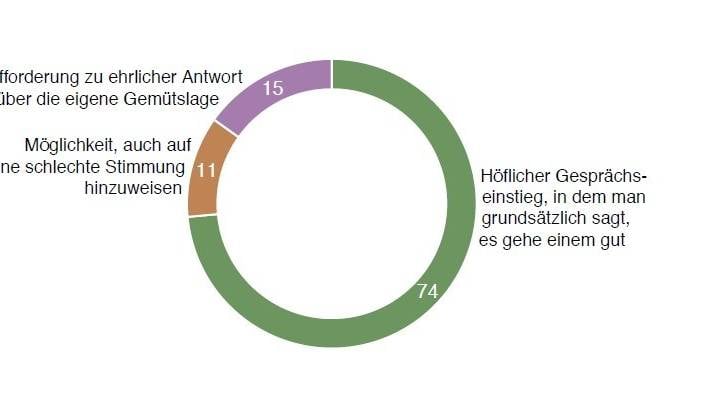

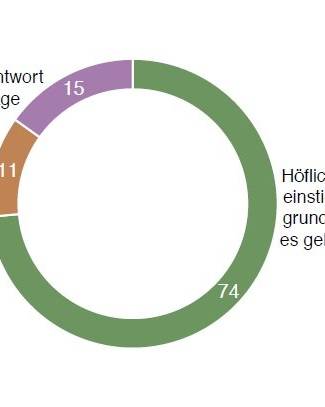

Weiter zeigt die Studie, dass wir nicht sehr offen über unsere Gefühle sprechen. «Hey, wie geht es dir?», werden wir oft gefragt, meist mehrmals am Tag.

Ist es nur eine Begrüssungsfloskel oder interessiert sich das Gegenüber wirklich für uns? Wenn ja: sind wir ehrlich genug, auch mal zu sagen, dass es uns schlecht geht?

«In den meisten Fällen ist es eher eine Floskel und Begrüssungsformel und keine Einladung zum vertieften Gespräch», sagt Knecht.

Der Psychologe sagt, es komme auf den Kontext an - frage man im Vorbeigehen, ist dem Empfänger klar, dass es um Höflichkeit geht. «Sitzt man aber zusammen an einem Tisch, ist die Frage sicherlich ernst gemeint und man hat die Möglichkeit, sich zu öffnen», sagt Knecht.

Statusverlust befürchtet

Über schwere Themen sprechen wir jedoch nicht gern. Wir vermeiden es, über Alkoholabhängigkeit, psychische Erkrankungen, Konflikte in der Familie oder Beziehung und über unseren Lohn zu sprechen.

Vor allem psychische Erkrankungen werden eher tabuisiert. Davon Betroffene fürchten, dass sie als nicht leistungsfähig eingeschätzt werden oder als schwach gelten.

«Eine Stigmatisierung passiert schnell. Manche befürchten - oft auch zu Recht - dass sie einen Statusverlust herbeiführen, wenn sie sich outen», sagt Knecht.

Zudem haben sie die Befürchtung, dass andere damit überfordert sind und sich abwenden. «Eine psychische Erkrankung ist nicht unbedingt gleichgestellt mit einem körperlichen Leiden. Über einen Tennisarm kann man ohne Probleme reden, über Suizidalität zu sprechen ist auch heute noch sehr viel schwieriger», sagt Knecht.

Hoffnung, darauf angesprochen zu werden

Und doch wünschen sich die Befragten, dass man sie ernst nimmt und man ihnen zuhört sowie Unterstützung anbietet. Manche hoffen, darauf angesprochen zu werden. Nur etwa 20 Prozent wollen in Ruhe gelassen werden.

«Wichtig ist, sich als Ansprechpartner anzubieten, aber nicht aufzudrängen. Eine zu offensive Herangehensweise ist kontraproduktiv. Auf keinen Fall weist man auf die Schönheit der Welt hin oder sagt, das Gegenüber solle sich zusammenreissen. Das nützt nichts», sagt Knecht.